为实现碳达峰碳中和目标,中国正积极推动能源体系低碳转型,并逐步从单纯的减排扩展到碳负排放。作为全球最大的生物质利用国,中国已在“十四五”规划及多项政策文件中明确提出发展“生物质能与碳捕集封存(BECCS)”等负排放技术。然而,目前相关路径仍需系统性评估和对比,以为未来政策制定与技术发展提供科学依据。

近日,清华大学能源与动力工程系资源环境课题组系统梳理了生物质赋能的碳负排放技术路径,提出通过多种生物质利用方式与碳捕集封存(CCS)的深度整合,有望显著提升碳减排潜力。相关研究成果以“Enhancing carbon-negative emission technologies through biomass integration”为题,发表于Cell Press旗下期刊The Innovation。清华大学能动系2023级博士毕业生于士杰(现为美国西北大学博士后)为论文的第一作者,能动系周会副教授、张衍国教授以及香港理工大学的Jinyue Yan教授为论文的通讯作者。

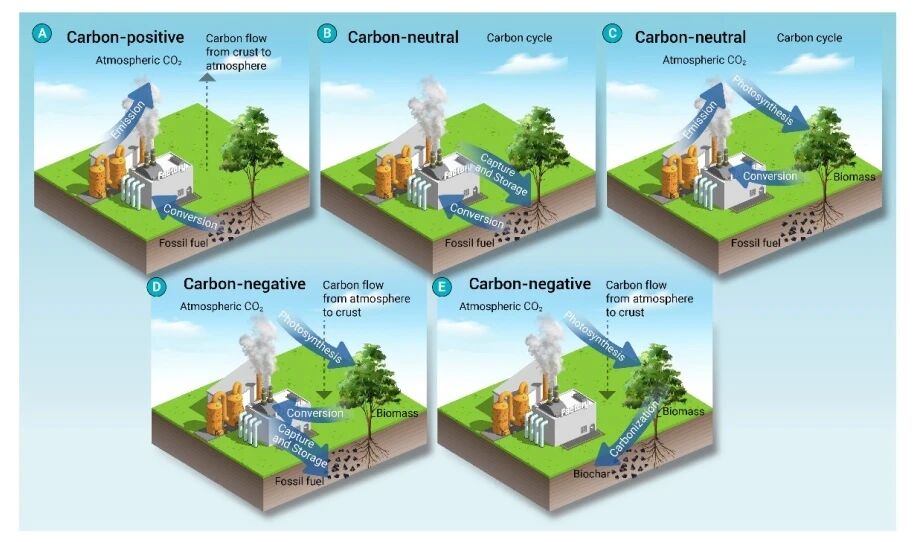

图1 不同技术方案下的生态碳物质流示意图

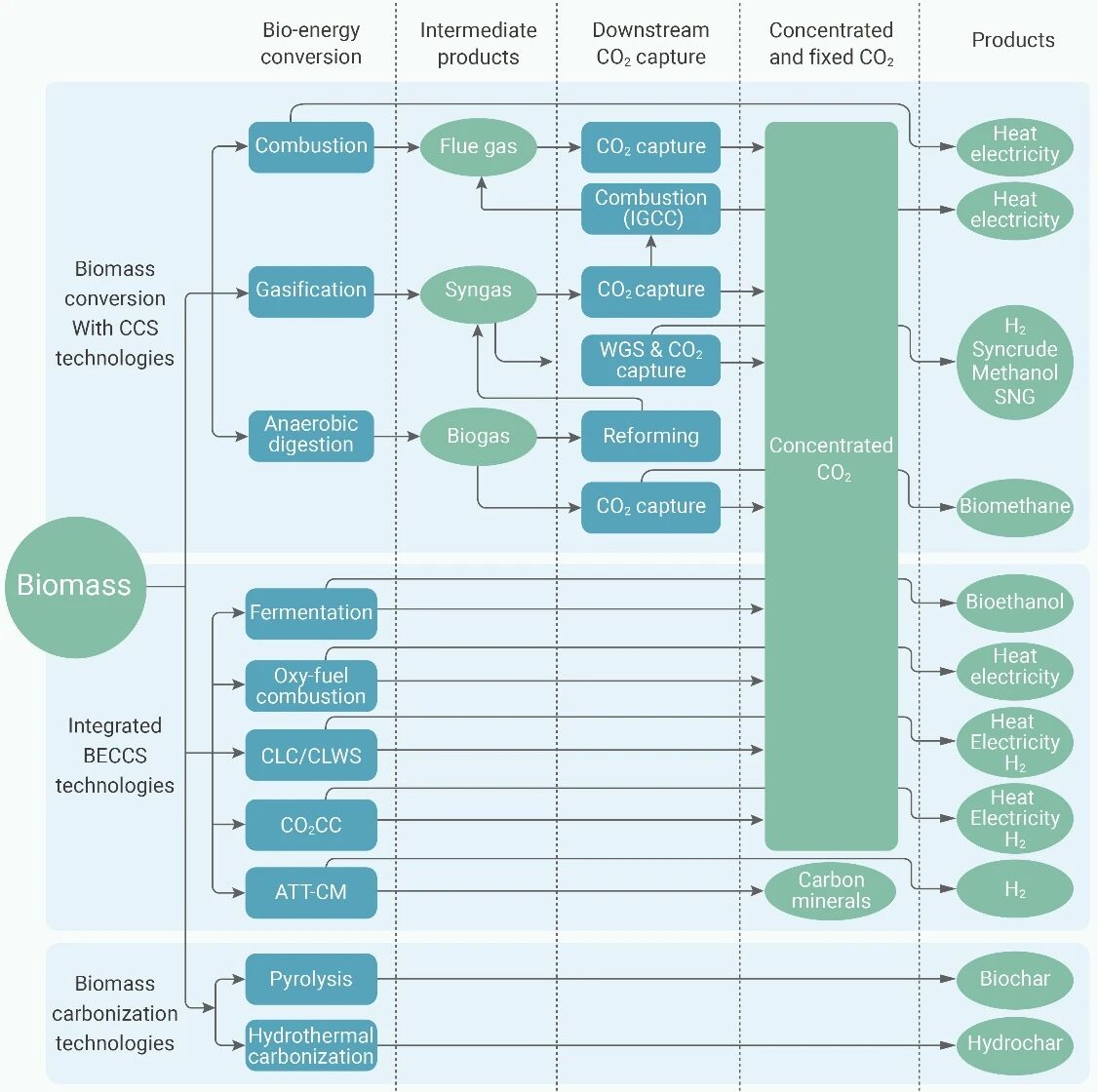

研究团队指出,传统的生物质燃烧、气化和厌氧消化在理论上是“碳中性”,但若与CCS技术结合,系统便可实现“碳负排放”。文章系统总结并比较了三大类路径:生物质燃烧/气化/厌氧消化耦合CCS技术,可在不同工况下实现高效二氧化碳捕集;集成BECCS技术,包括发酵固碳、富氧燃烧、化学链、钙循环及碱热处理与矿化等;碳化技术,如热解和水热碳化,将生物质直接固化为生物炭或水热炭,实现长期储碳。

图2 生物质赋能的碳负排放技术的不同路径

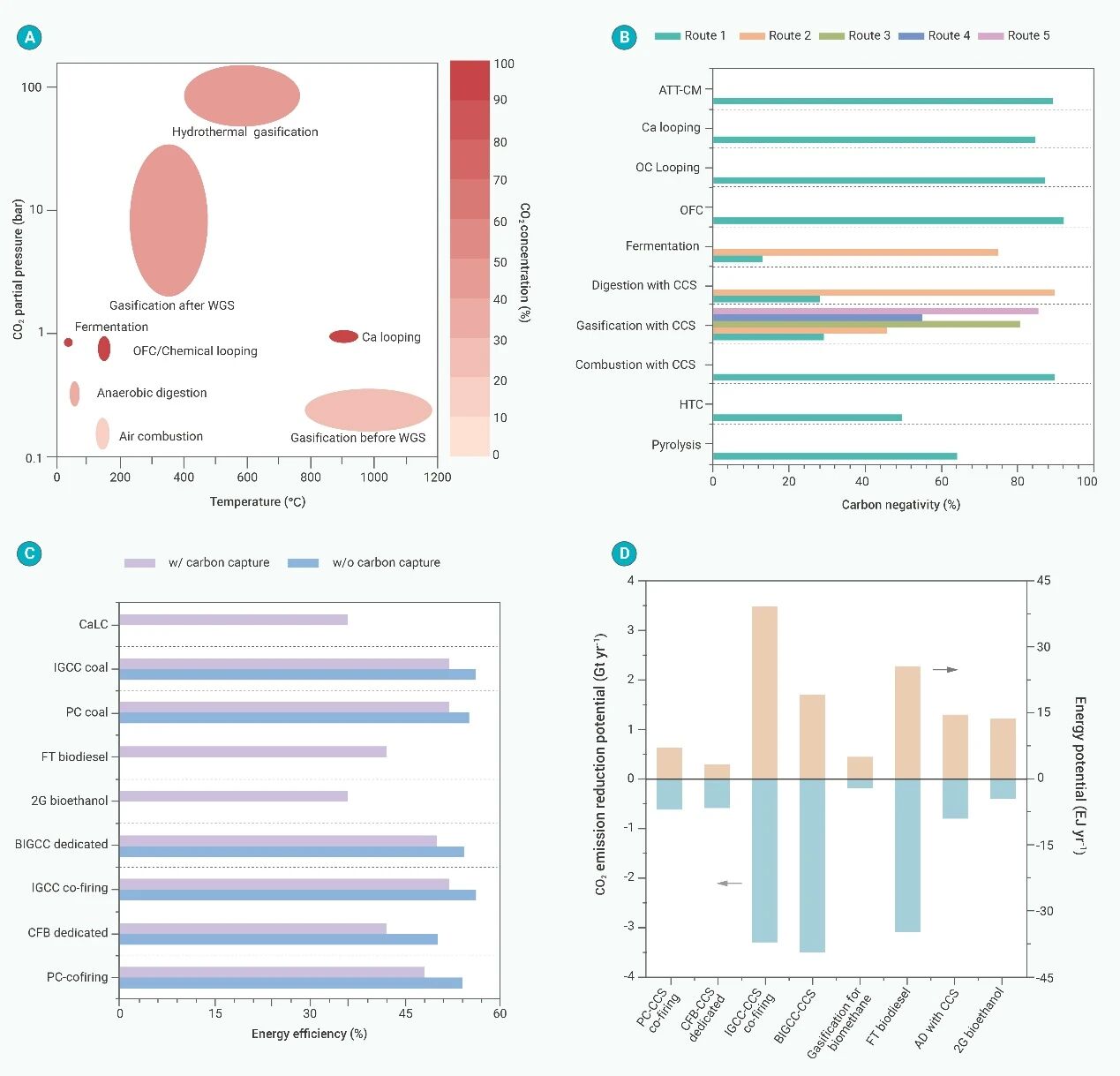

研究对比了各技术在二氧化碳参数、碳负性、能效、二氧化碳减排潜力及能源潜力、经济可行性、商业化进展等方面的差异,揭示了不同路径在未来能源体系中的角色定位。研究同时强调了政策与市场机制的驱动作用。美国通过《通胀削减法案》提供 CCS 税收优惠,欧盟“绿色新政”及日本“氢能经济”战略均将BECCS纳入重点布局;中国也在“十四五”规划中明确提出发展CCS技术。这些举措为生物质整合碳负排放技术的应用与推广提供了强有力的政策支撑。

图3 不同生物质赋能的碳负排放技术路径的比较

该成果不仅为未来全球碳中和与碳负排放战略提供了技术全景,也为各国选择适宜的生物质路径、优化能源转型方案提供了科学依据。随着政策激励和技术突破,生物质赋能的碳负排放技术有望成为未来无化石能源体系的重要支柱,加速全球气候目标的实现。

论文链接:

https://www.cell.com/the-innovation/fulltext/S2666-6758(25)00282-6

最新推荐

最新推荐