在气候变化的倒计时中,一类被长期忽视的排放源正悄然浮出水面——废弃油气井。它们分布在全球的油气盆地与海岸线之间,既不再生产,也早已脱离监管,却仍以微弱而持续的方式向大气中释放甲烷。这些“沉默的井口”,正逐步成为全球甲烷治理版图上不可忽视的一块拼图。

近日,清华大学关大博教授课题组联合伦敦大学学院、沙特阿美能源科技部门等机构的研究人员在National Science Review(《国家科学评论》, NSR)发表题为“A global inventory of methane emissions from abandoned oil and gas wells and possible mitigation pathways”的研究论文。该研究首次系统性构建了一个覆盖全球的废弃油气井甲烷排放清单,纳入127个国家、约450万口井的排放数据与减排路径,填补了IPCC等主流核算体系在废弃油气井甲烷排放方面方法不足、数据缺失的关键空白,为全球甲烷减排提供了“可看、可比、可治”的基础支撑。

构建全球首个精细化废弃油气井甲烷排放数据库

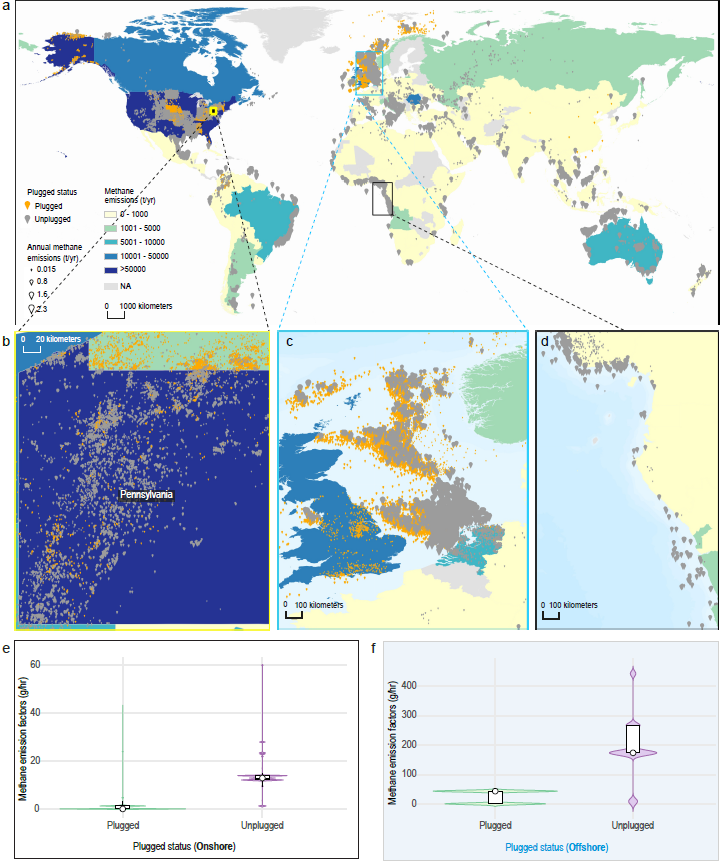

该研究的第一步,是回到源头——找井。通过整合各国政府数据库、油气公司报告、遥感图像和文献资料,梳理出全球范围内的废弃井分布情况,最终绘制出一张迄今最完整的全球废弃油气井“地图”。在这张地图上,有450万口井被归入研究样本,其中42万口具备井级精细化信息,包括封堵状态、资源类型、地理位置和终止时间等。研究还系统构建了全球废弃油气井细分地区、地形条件、资源类型、封堵状态的甲烷排放因子库。结果显示,2022年全球废弃油气井共排放甲烷约40万吨。按IPCC规定的20年全球变暖潜势(GWP20 = 84)换算,约相当于3360万吨二氧化碳当量(CO₂e)。其中,超过90%的排放来自尚未封堵的井口。更令人警醒的是,这些排放并非均匀分布,而是高度集中在少数传统油气生产国中,其中美国一国就贡献了全球70%的废弃井甲烷排放量。此外,在西非沿海、北海大陆架与东南亚浅海区,研究识别出大量年排放超1.6吨的“超级排放井”,由于水体较浅、传输通量较高,其单位排放强度可达陆上井的11倍,成为甲烷治理中技术难度最高、减排紧迫性最强的区域。

图1. 全球废弃油气井甲烷排放清单

追溯遗留排放,揭示被忽视的“甲烷遗产”

相比当前的实时排放,更具挑战性的,是那些已悄然释放但长期未被记录的“历史排放”。研究基于42万口具备井级详细信息的样本井,构建了按国家、资源类型、地形条件与封弃时间划分的甲烷排放模型,并据此外推至全球约450万口废弃井,系统评估其自停产以来的排放历史。结果显示,截至2022年,全球废弃油气井累计排放甲烷约11.2至12.6百万吨。这些甲烷并非一次性释放,而是持续、低强度的方式在几十年甚至百年间缓慢释放,且大多未被纳入国家温室气体清单。尽管甲烷在大气中的寿命仅为十余年,但其高强度的短期增温效应(GWP20 = 84)意味着这些未被记录的排放曾对过去几十年的区域和全球变暖过程产生实质性影响。然而,在IPCC温室气体核算框架及大多数国家的官方清单中,形成了一段被遗漏的“甲烷排放史”。

在进一步对井口的历史运营者进行溯源分析发现,全球约有3.2万家企业曾参与运营这些废弃井,其中仅六家跨国油气巨头就贡献了约10%的全球累计排放量。例如,壳牌公司在尼日利亚与印度尼西亚遗留的井口至今仍占两国废弃井排放的28%与22%;雪佛龙公司在泰国的废弃井占全国排放的42%。这不仅是一份被重新揭示的“企业责任地图”,更提示我们:在治理这些“无人认领”的历史排放时,企业不仅是曾经的建设者,更应成为今天的治理参与者。

提出井级减排路径与差异化优先治理清单

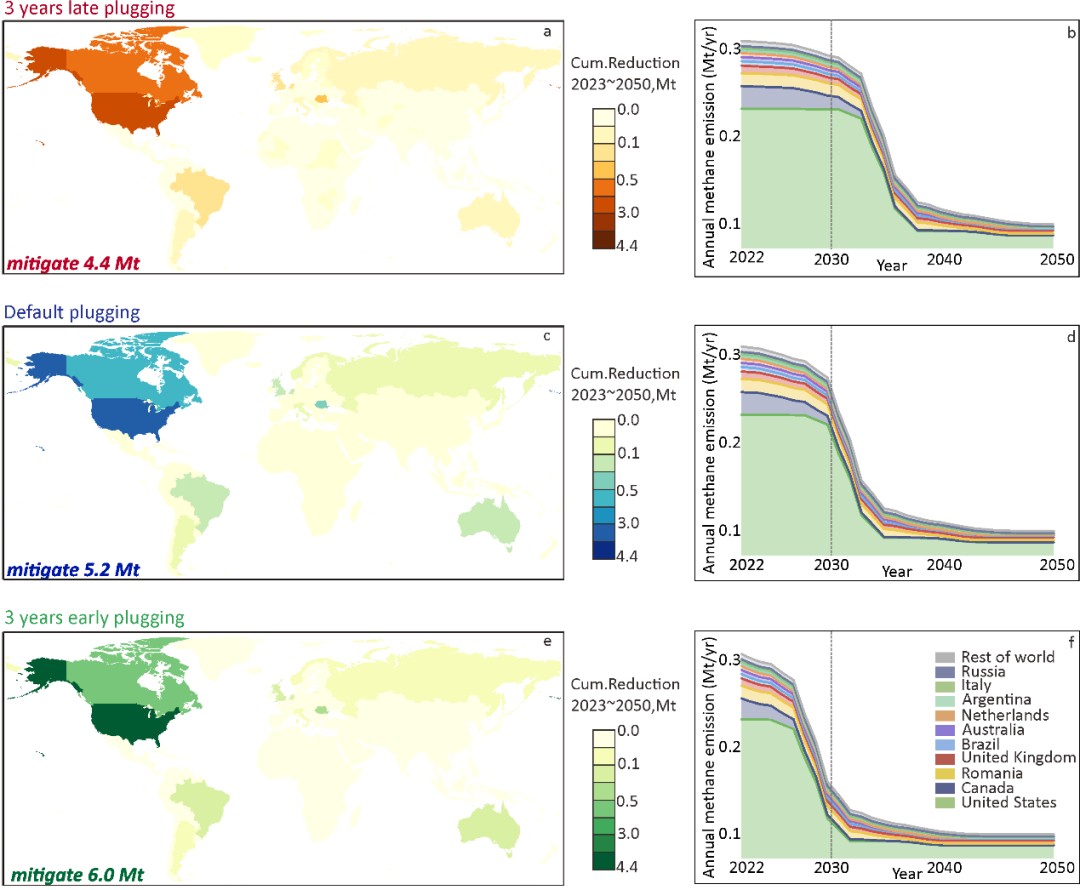

面对这张井口地图,我们应从哪一口井开始治理?研究团队基于样本数据构建了高分辨率排放演化模型,考虑所在国家、井场地形、停钻时间与资源类型等四个关键参数,设置了三种治理情景:按计划封堵、提前三年封堵与延后三年封堵。

结果显示,若不干预,2023年至2050年全球废弃井将继续排放9.9百万吨甲烷;若按计划推进封堵,可削减53%的累计排放;若提前三年行动,减排比例将升至61%,为实现气候目标节约极其关键的“最后一公里”缓冲空间。

从国家层面看,美国的减排潜力最为显著。该国不仅是全球排放量最大的单一国家,且存在数量庞大、空间分布广、封堵状态不明的“孤儿井”,其排放核算与治理工作尤为复杂。研究估计,美国境内存在超过200万口未登记、无责任主体,长期游离于排放核算与治理之外的废弃井,是全球最大的废弃油气井甲烷排放监管盲区与关键减排缺口。

另一个重要发现是,全球范围内废弃井从停产到封堵的平均时滞达22年。在这段空窗期内,井口以间歇、隐蔽的方式持续释放甲烷,构成一种典型的结构性排放风险。虽然甲烷的生命周期较短,但这一“延迟治理—持续排放”的耦合机制将削弱甲烷减排的时效性与稳定性,增加实现气候目标的不确定性。

图2. 全球废弃油气井减排路径

因此,研究建议各国优先治理“高龄、未封堵、浅海、气井型“高排放风险井,同时尽快建立涵盖封堵材料完整性、密封性能与后评估机制的高完整性封井标准体系。在技术手段上,建议部署遥感监测、无人机巡检与人工智能识别系统,提升对孤儿井分布、排放与治理状态的动态识别与响应效率,推动废弃井从“隐蔽排放源”转变为“可控减排源”。

该研究由中国国家自然科学基金重大项目(72242105)、中欧联合研发计划(2022YFE0208500, 2023YFE0113000)、香港特区研究资助局卓越研究计划(AoE/P-601/23-N)等提供支持。项目依托清华大学、伦敦大学学院、沙特阿美能源科技部门联合完成,同时感谢 IIASA YSSP 青年科学家计划对研究初期工作的支持。

最新推荐

最新推荐