清华大学关大博教授团队在Cell Press细胞出版社旗下期刊Cell Reports Sustainability在线发表题为“Inclusive wealth growth pathways within the carbon peak target for Chinese cities”的研究论文。该研究基于“福祉指数”框架评估了中国67个城市2012-2019年可持续发展与碳排放的协同关系。研究发现,太原、郴州等示范区通过产业转型、教育提升和可再生能源发展,成功实现碳排放下降与福祉增长的双赢。然而,部分东北城市因产业单一化陷入“减碳衰退”困境,老龄化进一步制约发展。研究揭示了中国城市可持续发展的三种典型路径,强调需结合地方特色制定差异化策略,为全球城市实现碳中和目标下的可持续发展提供了重要参考。

研究亮点

1. 部分国家可持续发展示范区城市实现了碳排放下降与福祉提升的“双赢”可持续达峰局面。

2. 可持续达峰的实现有赖于产业结构转型、教育水平提升与可再生能源的发展。

3. 人口老龄化趋势阻碍可持续发展进程,并可能加剧地区间的不平等。

引言

联合国可持续发展目标(SDGs)强调经济增长、社会包容与环境保护的协同发展。作为全球可持续发展治理的重要参与者,中国不仅将2030年可持续发展议程纳入国家发展战略,更承诺在2030年前实现碳达峰目标,通过提高能效和区域排放控制双管齐下的策略推进这一进程。值得注意的是,国际经验显示气候行动既可能促进减贫,也可能加剧不平等。然而,目前尚缺乏系统研究来揭示可持续发展议程和气候行动两者相互作用机制,难以指导可持续发展目标与双碳目标的协同实现路径。

城市作为可持续发展的重要载体,其研究具有特殊价值。首先,国家政策与地方执行之间往往存在脱节现象,如政策目标与地方优先事项不匹配导致的执行效率低下问题。通过地方层面的深入研究,可以精准识别区域发展特色和实际需求,从而优化政策设计。其次,中国各地区在经济发展、产业结构和资源禀赋等方面差异显著,这就要求制定差异化的治理方案,特别是针对欠发达地区的特殊需求。然而,现有研究难以全面把握可持续发展和气候变化领域的区域差异,也无法为产业转型提供有针对性的政策建议。

为弥补现有评估体系的不足,本研究采用福祉指数(Inclusive Wealth Index, IWI)框架,通过衡量生产资本、人力资本和自然资本的长期积累状况,来评估各地区可持续发展能力。研究选取2012-2019年间67个具有代表性的中国地级市,系统揭示了福祉指数的时空演变特征。通过整合二氧化碳排放数据,深入分析了不同城市在碳达峰目标约束下的可持续发展路径及其驱动机制,并量化了各类社会经济和环境因素对可持续发展进程的贡献度。这些研究成果不仅为中国城市制定兼顾可持续发展与碳减排目标的差异化政策提供了科学依据,也为全球城市探索碳中和背景下的可持续发展路径提供了宝贵参考。

成果

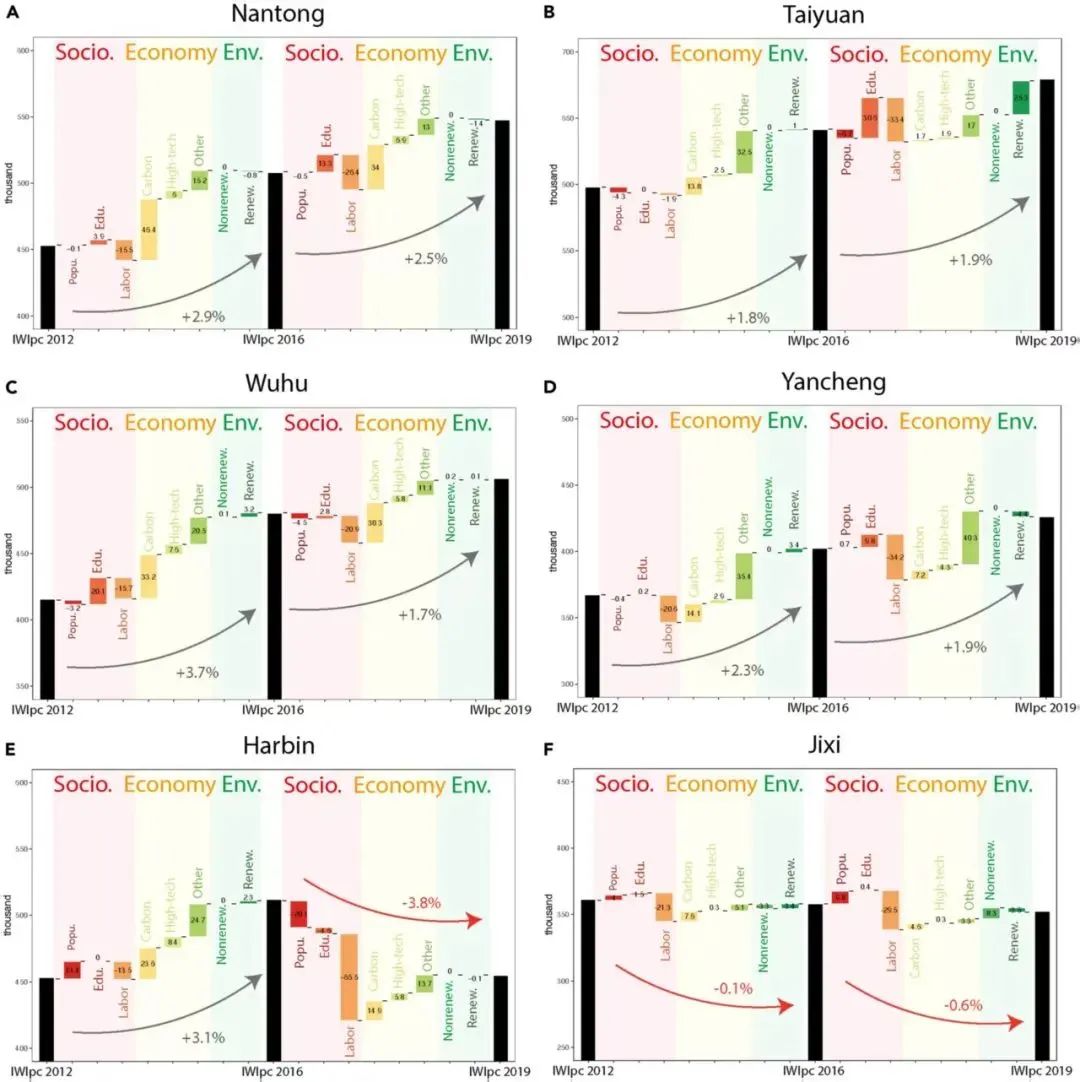

本研究发现,2012-2019年间,中国大多数城市的可持续发展水平提升,人均福祉指数(IWI)从47.2万元增长至53.59万元,年均增长率达1.8%。这一增长主要得益于生产资本的持续积累。然而,人口老龄化已成为中国城市可持续发展的突出挑战。研究显示,在67个样本城市中,超过八成(57个)因快速老龄化导致人力资本呈现下降趋势。以资源型城市黑龙江省鹤岗市为例,2012-2019年间人均人力资本从24.8万元降至20.9万元,同期人均IWI下降约1万元。

进一步分析发现,中国城市在可持续发展与碳排放关系上呈现出三种差异化发展模式:

第一类以东北地区为代表,一些城市虽实现碳达峰,但可持续发展水平却同步下滑,呈现“福祉指数与碳排放双降”特征。以鸡西市为例,尽管实现了CO2减排,但同时伴随就业岗位流失、劳动年龄人口减少和福祉指数下降(人均减少1万元),形成“产业萎缩—人口流失”的恶性循环。

第二类是多数发展型城市呈现福祉指数上升同时碳排放增加的趋势。例如,芜湖市2012-2019年间福祉指数增长与生产率提升分别导致CO2排放增加7.2百万吨和9.8百万吨,尽管排放强度下降抵消了17百万吨CO2排放量,碳排放总量仍净增长5.1%。

第三类以太原等国家可持续发展示范区为代表,一些城市通过绿色产业转型实现了福祉指数与碳排放“脱钩”,即在提升福祉的同时减少碳排放。例如,2012-2019年间,太原市通过降低碳排放强度,完全抵消了人口增长、福祉指数提升及生产率提升带来的34.2百万吨碳排放增量。具体而言,不同可持续发展示范区城市采取了差异化路径:郴州市发展可持续水经济,桂林市强化生态景观功能,湖州市则重点培育新能源汽车等现代绿色产业,为不同类型城市提供了“可持续发展型达峰”的可借鉴范式。

总结

气候变化与可持续发展是当前中国面临的双重挑战与发展目标。本研究评估了中国67个城市的可持续发展进程与碳排放格局,并分析了两者之间相互作用关系。为衡量可持续发展表现,研究采用了“福祉指数”(Inclusive Wealth Index)研究框架,综合考量了一个地区的生产资本、人力资本和自然资本等生产基础。结果表明,在产业结构转型、教育水平提升以及可再生资源增长等因素推动下,部分国家可持续发展示范区城市(包括太原、郴州、桂林、湖州等)在2012至2019年期间实现了“可持续达峰”——即碳排放下降的同时,福祉指数上升。然而,一些东北城市虽然通过压缩碳密集型产业实现了碳排放的快速减量,但因缺乏新兴产业支撑,面临可持续发展停滞甚至倒退、居民福祉下降的困境。研究强调,不同类型的城市应根据自身发展阶段与资源禀赋,协同推进可持续发展目标与双碳目标,制定具有本地适应性的路径策略。

图1: 2012-2019年中国城市福祉指数(IWI)的驱动因素分解

论文标题:

Inclusive wealth growth pathways within the carbon peak target for Chinese cities

作者信息:

清华大学地球系统科学系博士毕业生程丹阳博士为该论文的第一作者,CEADs团队其他成员支撑了文章的数据和方法开发。

论文网址:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S294979062500031X

最新推荐

最新推荐