交通运输行业贡献了全球约20%的二氧化碳排放量,其减排进程因系统复杂性与经济敏感性成为全球气候治理的关键挑战。在城市化与经济增长协同推进的背景下,如何在保障运输效能的同时实现碳减排目标,已成为该领域可持续发展的核心命题。大数据与人工智能(AI)技术为深入解析交通排放动态提供了全新的方法论。

基于此,来自清华大学环境学院的刘欢团队在Cell Press细胞出版社旗下期刊Patterns上发表了一篇题为“Insights into transportation CO2 emissions with big data and artificial intelligence”的论文,系统论述了多源交通数据在排放建模中的应用框架,重点探讨了机器学习(ML)算法在该领域中的技术突破,阐释了深度学习(DL)对高维复杂数据处理能力的提升机制,展望了人工智能与交通系统深度融合所面临的挑战和机遇。

交通运输行业贡献全球约20%的二氧化碳(CO2)排放量,其系统复杂性、技术锁定效应与持续增长的需求相互交织,使得深度脱碳面临严峻的结构性障碍。在现有政策框架下,该比例预计将在2050年前倍增,引发学界对交通运输部门可能成为全球碳中和进程关键阻滞点的深度关切。然而,行业对化石燃料的依赖使得脱碳困难重重,这引发了关键问题:交通运输是否会阻碍未来的二氧化碳减排努力?

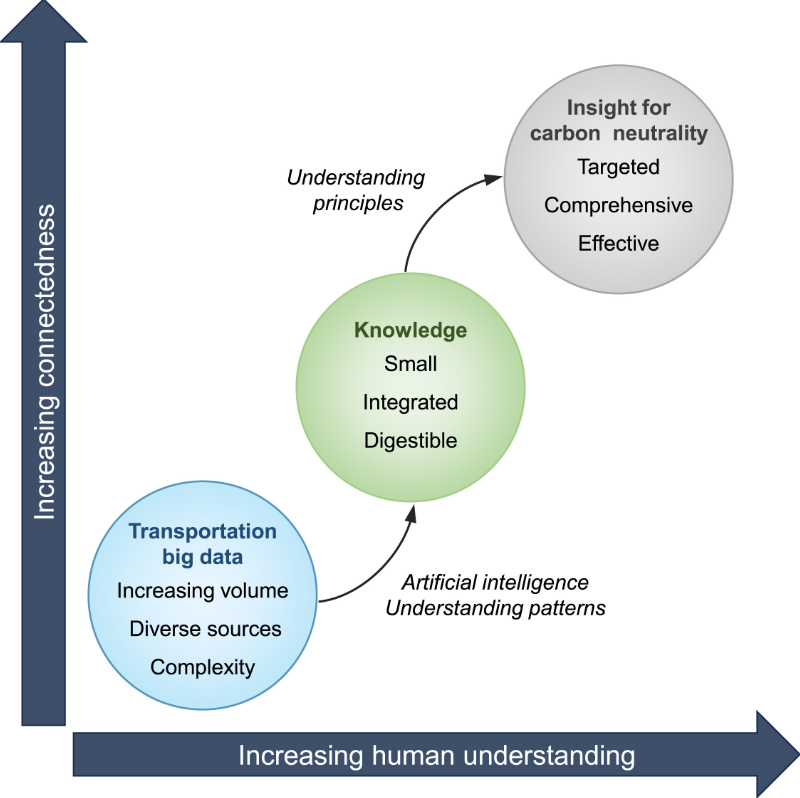

传统基于能源统计的宏观核算体系难以捕捉路网级动态排放特征,这一局限在交通监测基础设施薄弱的发展中国家尤为突出。然而,环境信息学的快速发展革新了排放监测与建模的技术范式,基于实证数据的政策设计正在重塑气候治理模式,为《巴黎协定》目标的推进注入新动能。当前,多源异构交通数据(图1)的指数级增长与人工智能技术的范式突破,协同构建起交通碳管理的新方法论。该框架不仅为解决政策评估中的"黑箱效应"提供了技术支撑,更提供了交通系统深度脱碳的创新路径。

图1. 交通运输大数据、知识和洞察力的级联效应,助力实现碳中和交通

一、交通运输大数据

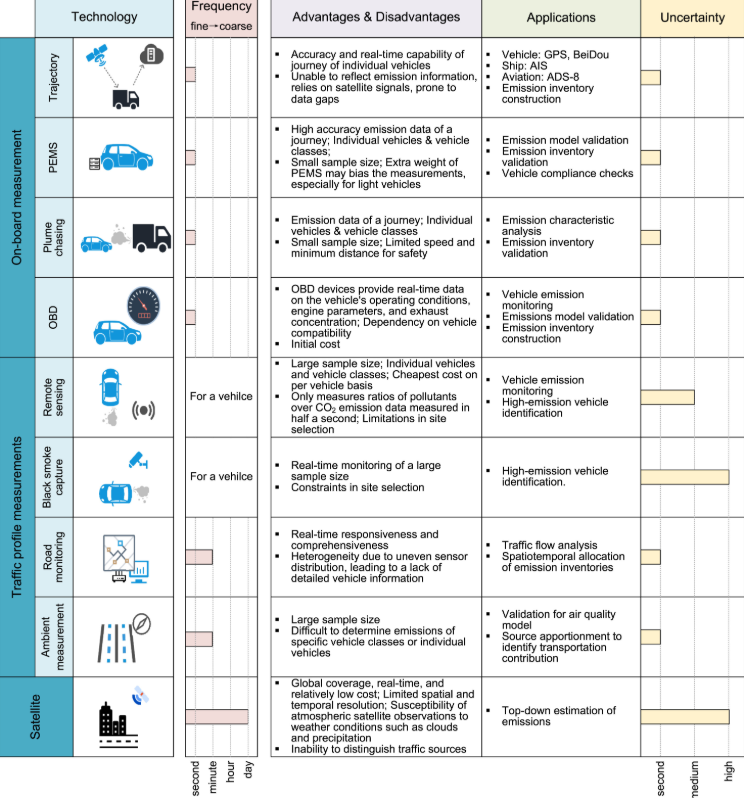

1. 车载测量

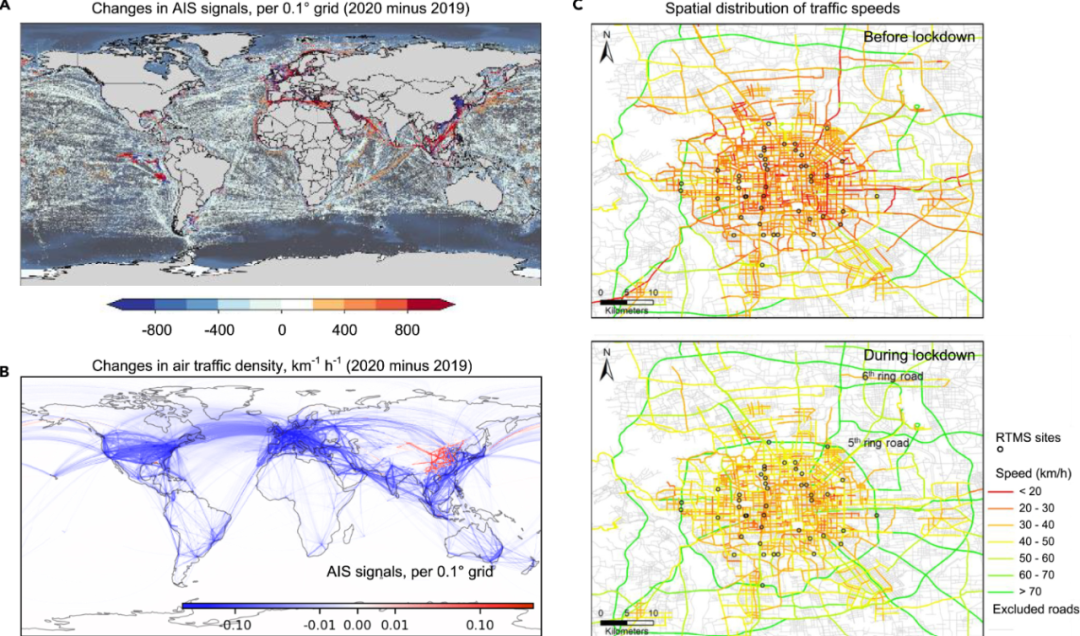

车载测量通过各类传感器和模块,记录车辆、船舶和飞机的实时运行数据(图2),为分析排放模式提供了关键信息。轨迹数据借助全球定位系统(GPS)或类似定位传感器收集,在公路运输中应用广泛,可用于跟踪行驶路径和运行因素,还能助力评估乘用车电气化等举措的碳排放效益。北斗卫星导航系统在重型卡车(HDTs)监测方面表现出色,能提供高覆盖率的接近实时数据,为创建高分辨率排放清单奠定基础。在航运领域,自动识别系统(AIS)让排放清单计算从静态转向动态,实现了对船舶二氧化碳排放更细致的时空分析;航空领域的自动相关监视广播(ADS-B)可进行不同飞行阶段排放的精确表征(图3)。

图2. 主要现有的交通运输大数据

图3. 大数据在表征交通运输活动变化中的应用

2. 交通特征测量

交通特征测量主要采用非接触式技术对车辆及道路进行监测,通过间接手段解析实际排放的时空分布特征。在车辆监测层面,尾气遥感技术通过实时检测尾气中的污染物与二氧化碳比率,广泛应用于排放监管和排放因子建模。黑烟视觉识别技术依托图像分析算法检测尾气颗粒物,受限于设备成本与数据采集规模,主要服务于高排放车辆筛查。基于磁感应、微波探测和视频监控的智能交通系统(ITS)技术,可持续获取交通流参数(如车流量、车速等),为城市尺度的排放总量估算与污染热点定位提供数据支撑。环境监测技术虽无法直接量化车辆排放,但结合大气受体模型,可有效估算区域交通移动源的排放贡献。

3. 卫星观测

卫星技术的发展极大提升了全球温室气体监测能力。从早期的AQUA、ENVISAT,到专注大气CO2探测的GOSAT系列,以及美国的轨道碳观测卫星系列和中国的TANSAT等,不断提高了CO2监测的精度和分辨率。针对不同监测尺度,现阶段形成三级方法体系:

区域/国家尺度:基于贝叶斯反演优化排放

清单城市尺度:采用拉格朗日轨迹反演方法

点源尺度:依托高斯羽流模型或质量平衡法直接估算

但受限于卫星数据的时空分辨率约束,在复杂地表环境下捕捉交通移动源排放仍存在技术瓶颈,提升高时空分辨率数据获取能力是重点突破方向。

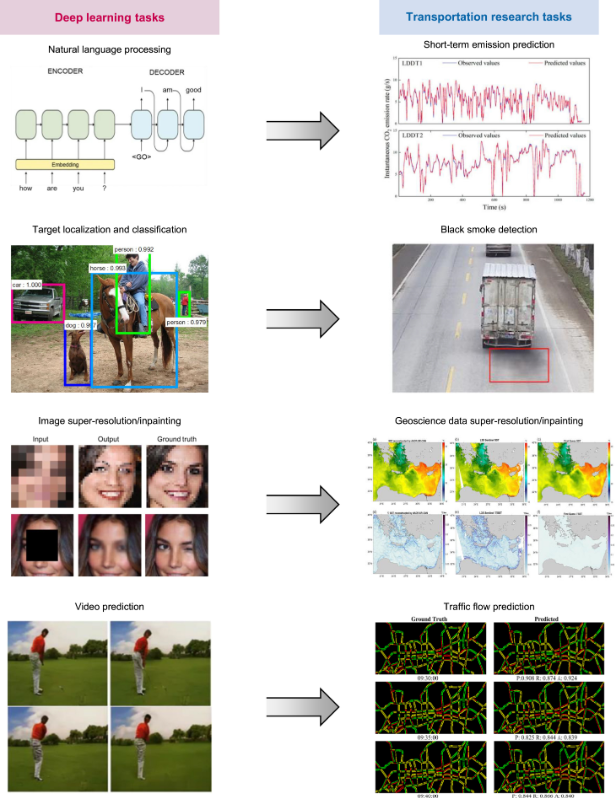

4. 人工智能(AI)

机器学习(ML)与深度学习(DL)构成交通排放分析的两大技术支柱。ML技术通过监督学习框架(分类任务的离散模型与回归任务的连续模型)已实现广泛应用,而DL凭借其非线性建模优势,在交通排放的时空关联建模、异常排放识别及动态预测等场景展现出独特潜力。尽管DL应用尚处探索阶段,不过其在解决涉及空间或时间依赖性的分类、异常检测、回归和状态预测等挑战方面具有巨大潜力(图4)。

图4 传统深度学习在交通问题中的应用

二、交通运输排放中的应用

在车载测量数据应用方面,集成学习算法(随机森林、梯度提升决策树)突破传统回归模型局限,实现车辆排放影响因子贡献度的量化解析。人工神经网络(ANNs)虽存在模型可解释性瓶颈,但其高精度排放预测能力通过SHAP框架得到机理阐释。针对移动源排放时序特征,循环神经网络(RNN)及其长短期记忆变体(LSTM)展现出独特的时间依赖性建模优势,为动态排放预测提供核心算法支撑。

对于轨迹和道路网络监测数据,人工智能方法可用于开发排放清单、进行交通流量预测等。深度学习中的卷积神经网络(CNNs)在处理二维数据时优势明显,可用于检测车辆黑烟、进行图像超分辨率和修复,为二氧化碳排放计算提供支持。CNN-LSTM混合模型通过空间特征提取与时序关联建模的协同机制,可有效解决交通排放的强时空耦合问题。

三、挑战与前沿

交通运输领域应用大数据和人工智能技术在高速发展的同时,面临着算法、数据和计算成本等多方面的挑战。主要有以下三个方面:

1. 算法可靠性瓶颈

人工智能模型面临预测稳定性与机理可解释性双重约束。物理信息神经网络(PINN)虽开辟了机理驱动建模新路径,但如何实现物理规律约束与数据驱动特性的博弈均衡,同时确保复杂交通场景下的预测精度,是亟需要解决的难题。

2. 数据异构性挑战

交通数据生态存在"量大质低"的结构性缺陷,突出表现为多模态数据孤岛、样本均衡性缺失及开放数据集稀缺。未来破局方向包括:创建标准化注释数据库和全面样本库,以及创新技术适应的动态数据集。

3. 算力成本约束

现今,海量交通数据处理需求与有限计算资源间的矛盾持续加剧。传统依赖高性能计算集群(HPC)与分布式架构的方案存在高技术门槛,而轻量化深度学习通过简化模型、降低计算需求,为资源受限场景提供可扩展的解决方案。

四、技术融合范式与未来路径

交通多源异构数据与人工智能的深度耦合,正在重构人们对交通排放认知体系的理解。大数据支撑起从微观排放因子到宏观清单核算的立体模型,而AI算法通过非线性关系挖掘与动态补偿机制,持续提升排放预测的时空准确度。

未来,交通领域的AI模型将充分利用智能交通系统等大数据,实现公里级/小时级排放动态表征。同时,卫星技术与人工智能结合,可进一步挖掘大规模二氧化碳排放估算潜力。此外,跨学科知识系统创新,能够推动技术进步和数据共享。通过建立兼顾隐私安全与数据流通的体系框架,完善AI可解释性标准与验证协议,将有效破除技术信任壁垒,驱动交通碳管理从离散技术创新向系统智能集成的范式跃迁。

论文标题:

Insights into transportation CO2 emissions with big data and artificial intelligence

原文链接:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666389925000340

DOI:

https://doi.org/10.1016/j.patter.2025.101186

最新推荐

最新推荐